Volta em 14/01/2013.

Veja

os posts mais lidos do ano:

O

mito da América dividida (07/11)

O

legado da Crise dos Mísseis (18/10)

A

Doutrina Obama (20/09)

Por

que a Rio+20 não deu certo (25/06)

O

mundo G-Zero de Ian Bremmer (02/05)

O

estado do mundo, 2012 (05/04)

quarta-feira, 5 de dezembro de 2012

O Brasil depois da Guerra Fria

Compre

Veja os comentários sobre o livro e o autor:

“1989 é o assunto central desse precioso livro. Diferentemente de 1968, que se esgota em si mesmo, 1989 é o verdadeiro começo do século XXI. Ituassu nos revela de forma impressionante como o nosso cotidiano em 2012 tinha acabado de ser descoberto em 1989, uma espécie de revelação, depois de uma página virada. Na verdade, são diversas páginas arrancadas do livro: o socialismo ruiu, com toda a sua carga simbólica. No Brasil, verifica-se o colapso do desenvolvimentismo inflacionista e uma eleição presidencial que se repete desde então, onde se mesclam o velho e o novo e se inicia o debate sobre inflação, reformas, abertura, globalização e o tamanho do Estado. É possível dizer, conforme se vê pela crônica de 1989, que ali começou um novo ciclo, para o qual não parece haver desfecho. O livro de Arthur Ituassu é um raro e belo enunciado das origens esquecidas de nossos dilemas contemporâneos”, Gustavo H.B. Franco, professor do Departamento de Economia da PUC-Rio, presidente do Banco Central do Brasil entre 1997 e 1999.

"Com base em meticulosa pesquisa nos jornais Folha de S. Paulo e O Globo, Arthur Ituassu mostra como 1989 foi um ano de crise e de oportunidade, no exterior e no Brasil. A queda do Muro de Berlim marcou o colapso dos regimes comunistas tutelados pela URSS e ofereceu a chance de os países do Leste europeu recuperarem suas identidades. A primeira eleição presidencial brasileira em um quarto de século assinalou não só o fim da ditadura implantada em 1964, mas também e sobretudo a falência do modelo isolacionista de (sub)desenvolvimento, além do início de um debate sobre o nível desejável de intervenção do Estado na economia. O mundo atingia um grau de interdependência – a expressão “globalização” logo se tornou pejorativa – inédito até então. Ituassu explica, sem recair em qualquer forma de reducionismo maniqueísta, como começou em 1989 o lento movimento de abertura do Brasil às nações amigas, que percorreu e percorre os governos Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula e Dilma", Arthur Dapieve, jornalista, editor, professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio.

“O mundo mudou em 1989, junto com ele o Brasil. Enquanto muito já foi escrito sobre as transformações globais geradas pelos eventos daquele ano, pouco se encontra sobre o impacto dessas mudanças no Brasil. Arthur Ituassu preenche essa lacuna com um livro brilhante, que se tornará referência obrigatória no tema", Moises Naim, pesquisador no Carnegie Endowment for International Peace, em Washington, colunista de Mundo da Folha de São Paulo.

“Para os que testemunharam o período, o livro de Arthur Ituassu é um generoso convite a rever esse tempo com suas múltiplas facetas e inacreditável potencial de mudança. Para os que por sua tenra idade ainda não acompanhavam as notícias ou para os que ainda nem faziam parte desse tempo, o livro é uma apresentação abrangente e instigante do cenário nacional e internacional da época. Para todos, uma oportunidade de pensar sobre o passado, o presente e o futuro do país”, Letícia Pinheiro, professora do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio.

"Este livro reúne e comenta artigos publicados na imprensa brasileira, em 1989, o ano da virada, no Brasil e no mundo. Faz o levantamento dos temas que preocupavam políticos e analistas naquela época – a abertura econômica, o fim da Guerra Fria, a mudança no papel do Estado, a integração do Brasil no cenário mundial. É impressionante como estes comentadores, políticos e jornalistas, não conseguiram antecipar nada do cenário das duas décadas seguintes – a perda das ilusões, os conflitos gerados pela força crescente dos fundamentalismos, a destruição das Torres Gêmeas, o declínio da Europa. Estreiteza de visão de tantos analistas? Ou será que a imprevisibilidade faz parte da natureza das coisas políticas?",

"Em O Brasil depois da Guerra Fria, Arthur Ituassu oferece ao leitor que se viu envolvido pelo turbilhão de acontecimentos dos últimos anos do século XX a oportunidade de refletir sobre as transformações que atingiram o país em seu processo de redemocratização, em meio às mudanças que sacudiram o mundo. O livro é uma ferramenta fundamental também para que estudantes e jovens profissionais possam compreender os novos desafios que envolvem a consolidação da democracia política no país e sua integração em uma economia em que, cada vez mais, decisões locais terão repercussões planetárias", Mauro Silveira, jornalista e professor da PUC-Rio.

"Arthur Ituassu combina a formação acadêmica sólida em política e relações internacionais com a experiência jornalística para narrar, com maestria, as profundas transformações ocorridas no Brasil e no mundo a partir de 1989, ano que marca a confluência de várias tendências e o início de tantas outras, todas moldando a vida política das nações. Eventos e processos complexos – a redemocratização no Brasil e os desafios da estabilidade econômica, a globalização econômica e o fim da Guerra Fria, a força das ideias em seu tempo – vão-se entrelaçando e compondo um quadro indispensável para entender o mundo contemporâneo”, Braz Baracuhy, acadêmico e diplomata brasileiro em Pequim.

"A análise perspicaz de Arthur Ituassu da política e da sociedade brasileira enriquece o entendimento global deste país indispensável", David Hayes, editor do site britânico de análise política openDemocracy.

"Arthur Ituassu é uma referência imprescindível para se antecipar e compreender a evolução do Brasil como potência global", Roberto Guareschi, editor de América Latina do Project Syndicate.

"Arthur Ituassu mostra que a Guerra Fria não foi somente um confronto de grandes potências entre Estados Unidos e União Soviética, mas também definiu mentalidades e culturas políticas em países mais distantes do centro da disputa. Este livro conta a verdadeira história do pós-Guerra Fria no Brasil e traz uma luz para estudos semelhantes sobre outras nações", Zhenjiang Zhang, professor da Universidade Jinan, em Guangzhou, na China.

"Uma leitura valiosa para qualquer um interessado na história e na política contemporânea da nova democracia brasileira", Paul-Henri Bischoff, professor da Universidade Rhodes, na África do Sul.

"História, economia, política e mídia se encontram neste cuidadoso paralelo entre o mundo renascido dos escombros da Guerra Fria e o Brasil ávido por reformar o Estado paquidérmico e a economia agonizante", Carlos Alexandre, Correio Braziliense.

"Um paralelo vívido e instigante das mudanças na economia e na política no Brasil e no mundo na última década do século XX que, como mostra o autor, ajudaram a definir o ambiente político-econômico atual", Fernando Scheller, O Estado de São Paulo, autor de Paquistão, viagem à terra dos puros.

quinta-feira, 29 de novembro de 2012

Europeus lançam campanha em prol do pluralismo midiático

Mais de cem organizações civis participam do movimento contra a concentração e o controle político da mídia na Europa.

Com o intuito de apresentar uma legislação própria no Parlamento Europeu, a Iniciativa Europeia para o Pluralismo Midiático iniciou este mês de novembro uma campanha pública em prol de uma nova regulação da mídia no continente. O objetivo é buscar um milhão de assinaturas em apoio a suas propostas, número mínimo necessário para propor uma lei deste tipo na União Europeia (UE).

De acordo com o movimento, a liberdade e o pluralismo midiáticos estão hoje em crise na UE. Em alguns países, como a Hungria, os problemas são a excessiva interferência e o controle direto do aparelho político sobre a mídia. Em outros, como na Grã-Bretanha, a concentração do mercado é que traz prejuízos e o exemplo notório é o império midiático de Rupert Murdoch. Da mesma forma, segundo a iniciativa, países como Itália, Bulgária e Romênia experimentaram recentemente a perigosa superposição de interesses econômicos, políticos e midiáticos em uma só pessoa, empossada em cargo público.

Nesse contexto, a intenção da campanha é apresentar uma legislação supranacional que possa: 1) evitar a concentração de propriedade nos setores midiático e de entretenimento; 2) garantir a independência política da supervisão do conteúdo midiático; 3) definir como conflito de interesses e evitar a posse de cargos públicos por proprietários de midia; e 4) criar mecanismos de monitoração da estrutura midiática nos países do continente.

A iniciativa serve claramente de exemplo para o contexto brasileiro, inclusive latino-americano, como sugerido em uma publicação mais antiga deste Blog, sobre o relatório produzido pela organização Plataforma Democrática para o ambiente midiático na América Latina.

Afinal, as agências de comunicação dos governos da região, em geral, não conseguem desenvolver comunicação de perfil independente, não conquistam audiência e têm um custo muito alto para a sociedade. Da mesma forma, os conselhos e as agências regulatórias parecem não conseguir, nos países latino-americanos, conquistar posição autônoma em relação aos governos e partidos políticos ou mesmo às empresas. Ao mesmo tempo, as empresas acusam de antidemocrática qualquer intervenção no ambiente midiático, em geral escandalosamente concentrado, nas mãos de muitos políticos e poucas grandes corporações.

Em meio ao impasse, perde-se na região a referência do pluralismo, uma contribuição política importante do liberalismo, esquecida na interpretação economicista da ideologia, ao menos no Brasil. De fato, como sugere a pesquisa da Plataforma Democrática, o embate governo-empresa eterniza uma estrutura midiática perversa. É preciso, assim, que outros atores entrem no debate. Como já foi dito antes, em jogo está não somente a comunicação, mas realidade, existência e identidade social.

Com o intuito de apresentar uma legislação própria no Parlamento Europeu, a Iniciativa Europeia para o Pluralismo Midiático iniciou este mês de novembro uma campanha pública em prol de uma nova regulação da mídia no continente. O objetivo é buscar um milhão de assinaturas em apoio a suas propostas, número mínimo necessário para propor uma lei deste tipo na União Europeia (UE).

De acordo com o movimento, a liberdade e o pluralismo midiáticos estão hoje em crise na UE. Em alguns países, como a Hungria, os problemas são a excessiva interferência e o controle direto do aparelho político sobre a mídia. Em outros, como na Grã-Bretanha, a concentração do mercado é que traz prejuízos e o exemplo notório é o império midiático de Rupert Murdoch. Da mesma forma, segundo a iniciativa, países como Itália, Bulgária e Romênia experimentaram recentemente a perigosa superposição de interesses econômicos, políticos e midiáticos em uma só pessoa, empossada em cargo público.

Nesse contexto, a intenção da campanha é apresentar uma legislação supranacional que possa: 1) evitar a concentração de propriedade nos setores midiático e de entretenimento; 2) garantir a independência política da supervisão do conteúdo midiático; 3) definir como conflito de interesses e evitar a posse de cargos públicos por proprietários de midia; e 4) criar mecanismos de monitoração da estrutura midiática nos países do continente.

A iniciativa serve claramente de exemplo para o contexto brasileiro, inclusive latino-americano, como sugerido em uma publicação mais antiga deste Blog, sobre o relatório produzido pela organização Plataforma Democrática para o ambiente midiático na América Latina.

Afinal, as agências de comunicação dos governos da região, em geral, não conseguem desenvolver comunicação de perfil independente, não conquistam audiência e têm um custo muito alto para a sociedade. Da mesma forma, os conselhos e as agências regulatórias parecem não conseguir, nos países latino-americanos, conquistar posição autônoma em relação aos governos e partidos políticos ou mesmo às empresas. Ao mesmo tempo, as empresas acusam de antidemocrática qualquer intervenção no ambiente midiático, em geral escandalosamente concentrado, nas mãos de muitos políticos e poucas grandes corporações.

Em meio ao impasse, perde-se na região a referência do pluralismo, uma contribuição política importante do liberalismo, esquecida na interpretação economicista da ideologia, ao menos no Brasil. De fato, como sugere a pesquisa da Plataforma Democrática, o embate governo-empresa eterniza uma estrutura midiática perversa. É preciso, assim, que outros atores entrem no debate. Como já foi dito antes, em jogo está não somente a comunicação, mas realidade, existência e identidade social.

quinta-feira, 22 de novembro de 2012

Interatividade zero

O Centro Global para a Tecnologia da Informação e Comunicação no Parlamento, órgão ligado à ONU, divulgou este mês (21/11/2012) o seu terceiro relatório sobre o uso de novas ferramentas digitais em casas de representação política ao redor do mundo. Com base nos dados de 156 parlamentos, incluindo o brasileiro, o texto mostra que o desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação nesses espaços tem sido prioritariamente voltado para o acesso e divulgação de documentos e informação pelos parlamentares. Além disso, o relatório demonstra a baixa prioridade dada pela classe política às potencialidades de aproximação entre representantes e representados proporcionadas pelas novas mídias digitais.

A pesquisa foi produzida em torno de quatro perguntas feitas aos parlamentares, que deveriam responder ao menos três delas: 1) Quais são os três mais importantes benefícios gerados pelas novas tecnologias ao trabalho do parlamentar nos últimos dois anos?; 2) Quais as tecnologias introduzidas que puderam ajudar no aprimoramento do trabalho do parlamentar nos últimos dois anos?; 3) Quais são os mais importantes objetivos do parlamento no uso de novas tecnologias de comunicação e informação para os próximos dois anos?; e 4) Quais são os três maiores desafios do parlamento no uso mais eficiente de novas tecnologias de comunicação e informação?

No que diz respeito à primeira pergunta, sobre os benefícios gerados pelas novas tecnologias ao trabalho no parlamento, a resposta mais aferida, ressaltada por 54% dos entrevistados, foi "mais informação e documentos no website", seguida de "uma crescente capacidade de disseminar informação e documentos" (49%). Da mesma forma, em terceiro lugar foi ressaltada a possibilidade de "uma distribuição de informação e documentos aos membros mais eficiente em termos de tempo" (47%). Para a mesma questão, a resposta "mais interação com os cidadãos" aparece somente em sétimo lugar na lista, citada por apenas 23% dos entrevistados.

Sobre as mais importantes tecnologias instituídas nos últimos dois anos nos parlamentos, a "captura de áudio e vídeos dos procedimentos" aparece em primeiro lugar, ressaltada por 51% dos entrevistados. As mídias sociais como o Facebook e o Twitter foram citados por apenas 19% e "sistemas para gerenciar emails enviados por cidadãos aos parlamentares", por somente 5% dos entrevistados.

Com relação aos mais importantes objetivos no uso das novas tecnologias pelos parlamentos, a "crescente capacidade de disseminar informação e documentos" aparece em 46% das respostas; "uma distribuição mais rápida de informação e documentos aos representantes", em 45%; e "uma melhor organização dos documentos", em 43%. O objetivo de "interagir mais com os cidadãos" aparece somente em quinto lugar na lista, citado por 39% dos entrevistados (30% em parlamentos de países de baixa renda, 34% em parlamentos de países de renda média-baixa e 43% em parlamentos de países de renda média-alta e alta).

Finalmente, sobre os grandes desafios no uso eficiente das novas tecnologias pelos parlamentos são ressaltados "a inadequação dos recursos financeiros" (59%), "a inadequação dos funcionários" (47%) e a falta de conhecimento técnico pelos parlamentares (33%).

Apesar do tom otimista do relatório, que ressalta avanços gerados pelas novas tecnologias no que diz respeito à transparência das casas parlamentares, a pesquisa demonstra que um dos principais problemas dos regimes democráticos contemporâneos - o descolamento entre representantes e representados no dia a dia da política - não vem sendo tratado como prioridade pela classe política, que prefere se manter presa à lógica da comunicação de massa tradicional, onde falar é bem mais importante que ouvir. Nesse contexto, resta então à sociedade civil cobrar por desenvolvimentos mais efetivos no campo da interação, cujo potencial proporcionado pelas novas tecnologias não pode ser descartado.

segunda-feira, 19 de novembro de 2012

O conflito online no Oriente Médio

Israel e Hamas travam batalha de comunicação pelas redes sociais.

Na quarta-feira da semana passada, 14/11, exatamente às 16h21, o oficial israelense responsável pelo twitter das forças armadas do seu país postou na rede social uma foto de Ahmed Jabari, comandante do Hamas assassinado no mesmo dia pelo Exército de Israel. Além da proporção do ataque, que gerou o início formal da mais recente escalada da violência na região, a figura, com fundo vermelho e a estampa "eliminado" em destaque (veja ao lado), chamou a atenção da imprensa internacional.

Enviado para mais de 180 mil seguidores, o post se insere no conflito midiático entre Israel e o Hamas que se passa na internet, em especial nas redes sociais. Na mesma quarta-feira, antes do anúncio da morte de Jabari, as forças israelenses haviam postado, novamente no twitter, um aviso ameaçador: "Nós recomendamos que nenhum militante do Hamas, de baixo ou alto escalão, ponha seu rosto para fora nos próximos dias". Segundo o Haaretz, o vídeo do assassinato de Ahmed Jabari já foi visto mais de 3 milhões de vezes.

Especialista no Oriente Médio, o professor Johan Franzen chamou à atenção para "a emergência do tweet militar (military tweet)", em entrevista ao jornal britânico Eastern Daily Press. Segundo ele, as autoridades no Oriente Médio perceberam, com a Primavera Árabe, a necessidade de participar efetivamente das redes sociais de modo a contrabalançar a comunicação insurgente.

Nesse contexto, a ofensiva israelense no front apresenta um perfil mais amigável (e de gosto menos duvidoso) nas mensagens emitidas pelo Ministério das Relações Exteriores (MFA, Israel Ministry of Foreign Affairs). Apesar do título em destaque "Israel Under Fire", a página no Facebook da instituição, por exemplo, traz notícias sobre ações humanitárias de Israel em Gaza. Da mesma forma, o site do MFA tem uma seção de alto de página reservada à "situação humanitária" na região e um email foi enviado a todos os assinantes da newsletter do Ministério com informações e vídeos no You Tube sobre medidas desse tipo em território palestino. A estratégia de comunicação do MFA é desenvolvida pelo Twitter, Facebook e You Tube. Além disso, a instituição administra seu portal em quatro outras línguas além do hebraico, incluindo o árabe e o persa.

Do lado do Hamas, o Twitter das Brigadas de al-Qassan postou, por exemplo, o ataque israelense ao edifício na região Norte de Gaza. A ofensiva matou, como informou Marcelo Ninio, in loco pela Folha de São Paulo, 12 pessoas, incluindo quatro crianças e cinco mulheres. As Brigadas de al-Qassan, nome resumido para as Brigadas de Izz ad-Din al-Qassan, são o braço militar do Hamas, criado em 1992, em homenagem ao militante árabe que lutou contra ingleses e judeus durante o domínio britânico da Palestina.

Ainda na internet, o site oficial do Hamas e a página das Brigadas de al-Qassan, no entanto, se encontravam fora do ar no momento em que este texto estava sendo produzido. Além disso, as Brigadas não parecem ter uma comunicação organizada no Facebook. Uma hipótese é a de que as ações do Hamas nesse campo estejam sendo levadas à frente de forma mais caótica e espontânea pela militância árabe em todo o planeta.

Mesmo assim, é possível acompanhar a "versão palestina" da violência em Gaza pelo portal do Centro Palestino de Direitos Humanos. Segundo eles, 18 crianças foram mortas pelas forças israelenses nos últimos dias. O Centro está no Facebook, no Twitter e no You Tube. Neste último, entretanto, o último post foi publicado há dois meses.

A multiplicidade de vozes demonstra claramente a importância, talvez crescente, das ações de comunicação em conflitos políticos, ainda mais em situações extremadas como a que se desenvolve hoje, infelizmente, no Oriente Médio. Nesse contexto trágico, no entanto, a boa comunicação política exige um único centro emissor e profissionais formados na área.

Na quarta-feira da semana passada, 14/11, exatamente às 16h21, o oficial israelense responsável pelo twitter das forças armadas do seu país postou na rede social uma foto de Ahmed Jabari, comandante do Hamas assassinado no mesmo dia pelo Exército de Israel. Além da proporção do ataque, que gerou o início formal da mais recente escalada da violência na região, a figura, com fundo vermelho e a estampa "eliminado" em destaque (veja ao lado), chamou a atenção da imprensa internacional.

Enviado para mais de 180 mil seguidores, o post se insere no conflito midiático entre Israel e o Hamas que se passa na internet, em especial nas redes sociais. Na mesma quarta-feira, antes do anúncio da morte de Jabari, as forças israelenses haviam postado, novamente no twitter, um aviso ameaçador: "Nós recomendamos que nenhum militante do Hamas, de baixo ou alto escalão, ponha seu rosto para fora nos próximos dias". Segundo o Haaretz, o vídeo do assassinato de Ahmed Jabari já foi visto mais de 3 milhões de vezes.

Especialista no Oriente Médio, o professor Johan Franzen chamou à atenção para "a emergência do tweet militar (military tweet)", em entrevista ao jornal britânico Eastern Daily Press. Segundo ele, as autoridades no Oriente Médio perceberam, com a Primavera Árabe, a necessidade de participar efetivamente das redes sociais de modo a contrabalançar a comunicação insurgente.

Nesse contexto, a ofensiva israelense no front apresenta um perfil mais amigável (e de gosto menos duvidoso) nas mensagens emitidas pelo Ministério das Relações Exteriores (MFA, Israel Ministry of Foreign Affairs). Apesar do título em destaque "Israel Under Fire", a página no Facebook da instituição, por exemplo, traz notícias sobre ações humanitárias de Israel em Gaza. Da mesma forma, o site do MFA tem uma seção de alto de página reservada à "situação humanitária" na região e um email foi enviado a todos os assinantes da newsletter do Ministério com informações e vídeos no You Tube sobre medidas desse tipo em território palestino. A estratégia de comunicação do MFA é desenvolvida pelo Twitter, Facebook e You Tube. Além disso, a instituição administra seu portal em quatro outras línguas além do hebraico, incluindo o árabe e o persa.

Do lado do Hamas, o Twitter das Brigadas de al-Qassan postou, por exemplo, o ataque israelense ao edifício na região Norte de Gaza. A ofensiva matou, como informou Marcelo Ninio, in loco pela Folha de São Paulo, 12 pessoas, incluindo quatro crianças e cinco mulheres. As Brigadas de al-Qassan, nome resumido para as Brigadas de Izz ad-Din al-Qassan, são o braço militar do Hamas, criado em 1992, em homenagem ao militante árabe que lutou contra ingleses e judeus durante o domínio britânico da Palestina.

Ainda na internet, o site oficial do Hamas e a página das Brigadas de al-Qassan, no entanto, se encontravam fora do ar no momento em que este texto estava sendo produzido. Além disso, as Brigadas não parecem ter uma comunicação organizada no Facebook. Uma hipótese é a de que as ações do Hamas nesse campo estejam sendo levadas à frente de forma mais caótica e espontânea pela militância árabe em todo o planeta.

Mesmo assim, é possível acompanhar a "versão palestina" da violência em Gaza pelo portal do Centro Palestino de Direitos Humanos. Segundo eles, 18 crianças foram mortas pelas forças israelenses nos últimos dias. O Centro está no Facebook, no Twitter e no You Tube. Neste último, entretanto, o último post foi publicado há dois meses.

A multiplicidade de vozes demonstra claramente a importância, talvez crescente, das ações de comunicação em conflitos políticos, ainda mais em situações extremadas como a que se desenvolve hoje, infelizmente, no Oriente Médio. Nesse contexto trágico, no entanto, a boa comunicação política exige um único centro emissor e profissionais formados na área.

quarta-feira, 7 de novembro de 2012

O mito da América dividida

Etnocentrismo político na cobertura das eleições nos Estados Unidos distorce preceitos básicos da política americana.

Um dos mantras mais repetidos na cobertura sobre as eleições americanas, ao menos aqui no Brasil, é o de que os Estados Unidos seriam hoje "um país dividido", "uma nação partida". Nitidamente, percebe-se a reprodução de uma ideia de que atualmente haveria uma polarização excessiva no contexto político americano. A tese, entretanto, não se sustenta senão por um certo etnocentrismo político presente na narrativa midiática brasileira sobre o tema.

Em primeiro lugar, o pressuposto da divisão em geral advém de um número que pouco importa nas eleições americanas: a porcentagem sobre o total nacional de votos que cada um dos candidatos obteve. Chegou-se a prever, inclusive, como representação de uma polarização excessiva, a possibilidade de o republicano Mitt Romney ganhar nos votos da população, mas perder no Colégio Eleitoral.

Ora, esta mesma tese foi colocada na pauta em 2000, quando George W. Bush venceu o democrata Albert Gore no Colégio Eleitoral, mas perdeu na contagem dos votos populares. No entanto, um olhar mais cuidadoso sobre o mapa daquela eleição (Figura 1) dificilmente percebe algum tipo de divisão. Naquele momento, os democratas, apesar de contar com os grandes estados-eleitores Nova York e Califórnia, estavam basicamente restritos, com a exceção do Novo México, à Costa Oeste, à região dos Grandes Lagos e ao Nordeste dos Estados Unidos, com prejuízo para o partido em New Hampshire.

O predomínio claro republicano se repetiu em 2004, na disputa entre George W. Bush e John Kerry. O mapa do pleito daquele ano (Figura 2) foi ainda mais favorável aos conservadores, como se vê abaixo.

Ao se examinar o mapa da mesma eleição em 2004, mas por condado (Figura 3), a menor unidade geográfica da política americana, a inexistência de uma divisão acirrada naquele momento se torna ainda mais clara.

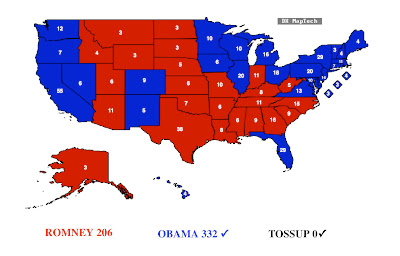

No mesmo sentido, o resultado de 2012 (Figura 4) não demonstra qualquer divisão, mas um predomínio democrata evidente nas áreas mais populosas do país e um avanço notório sobre estados que vinham sob domínio republicano, como é o caso de Ohio, Virgínia, Flórida, Novo México, Colorado e Nevada. Isso sem falar de Iowa, que foi dos republicanos em 2004, mas dos democratas em 2000, 2008 e 2012.

Na verdade, o mapa de 2012 é, ao fim, bastante semelhante ao de 2008 (Figura 5), com mudanças apenas em Indiana e Carolina do Norte, absolutamente normais em se tratando do desgaste natural de um presidente em segundo mandato. Em 2008, Obama teve 365 votos no Colégio Eleitoral contra 173 de John McCain.

De fato, nem mesmo as previsões mais sérias e cuidadosas para 2012 ressaltavam qualquer divisão. Poucos dias antes do pleito, Nate Silver, hoje uma das principais referências em estatísticas eleitorais nos Estados Unidos, publicou uma análise que dava a Obama mais de 90% de chance de vitória. Cruzando várias pesquisas para cada um dos estados da federação, Nate Silver previu uma vitória folgada do candidato democrata a partir do seu melhor posicionamento nos estados mais indefinidos, como Ohio, Virgínia, Iowa, Wisconsin, Colorado, Nevada, New Hampshire e até mesmo a Flórida. A vitória de Obama com uma diferença de quase 130 votos no Colégio Eleitoral (332 x 206) confirmou as previsões de Nate Silver. Além disso, os democratas ainda conseguiram retomar o controle do Senado, com 53 cadeiras, contra 45 dos republicanos e 2 independentes.

Dessa forma, aos partidários da divisão sobram os votos populares, 50% para Barack Obama e 48% para Mitt Romney, e o fato de que os republicanos mantiveram o controle sobre a Câmara dos Representantes, adquirido já nas últimas eleições de meio de mandato, em 2010. No entanto, é preciso inserir os números no contexto e na cultura política americana.

Com relação à contagem nacional dos votos, tal contabilidade escapa por completo da lógica federalista, que não é necessariamente antidemocrática. Na verdade, a opção pela federação, que torna cada um dos estados, inclusive, responsável por organizar seus próprios pleitos, obedece a lógica do "pertencimento voluntário", por meio do qual o sistema garante voz e peso às unidades federativas médias e pequenas em termos populacionais. Não à toa, muito se discute nas eleições americanas como se comportarão estados da importância de Wisconsin e Ohio.

Nesse contexto, o grande receio dos Pais Fundadores americanos era de que os desejos separatistas prevalecessem nos Estados Unidos, o que poderia levar o país a uma configuração próxima do que era a Europa antes da União Europeia: uma série de unidades independentes e soberanas constantemente em guerra. Acostumados com o centralismo da política brasileira, somos inclinados a dar excessiva importância à votação nacional - o que aqui caracterizo como um tipo de "etnocentrismo político" - e não levar em conta os benefícios e a estabilidade gerada pelo sistema (realmente) federativo.

No que diz respeito ao domínio republicano da Câmara dos Representantes, trata-se de mais um produto da Federação americana que, ao mesmo tempo em que propicia a União, incentiva a divisão do poder político, em benefício da liberdade e da proteção do cidadão contra os mandos do Estado. Afinal, o resultado na Câmara é dependente do que acontece nos condados. Hegemônicos em um maior número de condados de baixa densidade populacional, mas não no voto dos estados, os republicanos têm sua expressão política fruto deste resultado garantida pelo sistema.

Um dos mantras mais repetidos na cobertura sobre as eleições americanas, ao menos aqui no Brasil, é o de que os Estados Unidos seriam hoje "um país dividido", "uma nação partida". Nitidamente, percebe-se a reprodução de uma ideia de que atualmente haveria uma polarização excessiva no contexto político americano. A tese, entretanto, não se sustenta senão por um certo etnocentrismo político presente na narrativa midiática brasileira sobre o tema.

Em primeiro lugar, o pressuposto da divisão em geral advém de um número que pouco importa nas eleições americanas: a porcentagem sobre o total nacional de votos que cada um dos candidatos obteve. Chegou-se a prever, inclusive, como representação de uma polarização excessiva, a possibilidade de o republicano Mitt Romney ganhar nos votos da população, mas perder no Colégio Eleitoral.

Ora, esta mesma tese foi colocada na pauta em 2000, quando George W. Bush venceu o democrata Albert Gore no Colégio Eleitoral, mas perdeu na contagem dos votos populares. No entanto, um olhar mais cuidadoso sobre o mapa daquela eleição (Figura 1) dificilmente percebe algum tipo de divisão. Naquele momento, os democratas, apesar de contar com os grandes estados-eleitores Nova York e Califórnia, estavam basicamente restritos, com a exceção do Novo México, à Costa Oeste, à região dos Grandes Lagos e ao Nordeste dos Estados Unidos, com prejuízo para o partido em New Hampshire.

Figura 1

Mapa eleitoral das presidenciais de 2000

O predomínio claro republicano se repetiu em 2004, na disputa entre George W. Bush e John Kerry. O mapa do pleito daquele ano (Figura 2) foi ainda mais favorável aos conservadores, como se vê abaixo.

Figura 2

Mapa eleitoral das presidenciais de 2004

nos Estados Unidos

Ao se examinar o mapa da mesma eleição em 2004, mas por condado (Figura 3), a menor unidade geográfica da política americana, a inexistência de uma divisão acirrada naquele momento se torna ainda mais clara.

Figura 3

Mapa eleitoral por condado das presidenciais

de 2004 nos Estados Unidos

No mesmo sentido, o resultado de 2012 (Figura 4) não demonstra qualquer divisão, mas um predomínio democrata evidente nas áreas mais populosas do país e um avanço notório sobre estados que vinham sob domínio republicano, como é o caso de Ohio, Virgínia, Flórida, Novo México, Colorado e Nevada. Isso sem falar de Iowa, que foi dos republicanos em 2004, mas dos democratas em 2000, 2008 e 2012.

Figura 4

Mapa eleitoral das presidenciais

de 2012 nos Estados Unidos

Na verdade, o mapa de 2012 é, ao fim, bastante semelhante ao de 2008 (Figura 5), com mudanças apenas em Indiana e Carolina do Norte, absolutamente normais em se tratando do desgaste natural de um presidente em segundo mandato. Em 2008, Obama teve 365 votos no Colégio Eleitoral contra 173 de John McCain.

Figura 5

Mapa eleitoral das presidenciais

de 2008 nos Estados Unidos

De fato, nem mesmo as previsões mais sérias e cuidadosas para 2012 ressaltavam qualquer divisão. Poucos dias antes do pleito, Nate Silver, hoje uma das principais referências em estatísticas eleitorais nos Estados Unidos, publicou uma análise que dava a Obama mais de 90% de chance de vitória. Cruzando várias pesquisas para cada um dos estados da federação, Nate Silver previu uma vitória folgada do candidato democrata a partir do seu melhor posicionamento nos estados mais indefinidos, como Ohio, Virgínia, Iowa, Wisconsin, Colorado, Nevada, New Hampshire e até mesmo a Flórida. A vitória de Obama com uma diferença de quase 130 votos no Colégio Eleitoral (332 x 206) confirmou as previsões de Nate Silver. Além disso, os democratas ainda conseguiram retomar o controle do Senado, com 53 cadeiras, contra 45 dos republicanos e 2 independentes.

Dessa forma, aos partidários da divisão sobram os votos populares, 50% para Barack Obama e 48% para Mitt Romney, e o fato de que os republicanos mantiveram o controle sobre a Câmara dos Representantes, adquirido já nas últimas eleições de meio de mandato, em 2010. No entanto, é preciso inserir os números no contexto e na cultura política americana.

Com relação à contagem nacional dos votos, tal contabilidade escapa por completo da lógica federalista, que não é necessariamente antidemocrática. Na verdade, a opção pela federação, que torna cada um dos estados, inclusive, responsável por organizar seus próprios pleitos, obedece a lógica do "pertencimento voluntário", por meio do qual o sistema garante voz e peso às unidades federativas médias e pequenas em termos populacionais. Não à toa, muito se discute nas eleições americanas como se comportarão estados da importância de Wisconsin e Ohio.

Nesse contexto, o grande receio dos Pais Fundadores americanos era de que os desejos separatistas prevalecessem nos Estados Unidos, o que poderia levar o país a uma configuração próxima do que era a Europa antes da União Europeia: uma série de unidades independentes e soberanas constantemente em guerra. Acostumados com o centralismo da política brasileira, somos inclinados a dar excessiva importância à votação nacional - o que aqui caracterizo como um tipo de "etnocentrismo político" - e não levar em conta os benefícios e a estabilidade gerada pelo sistema (realmente) federativo.

No que diz respeito ao domínio republicano da Câmara dos Representantes, trata-se de mais um produto da Federação americana que, ao mesmo tempo em que propicia a União, incentiva a divisão do poder político, em benefício da liberdade e da proteção do cidadão contra os mandos do Estado. Afinal, o resultado na Câmara é dependente do que acontece nos condados. Hegemônicos em um maior número de condados de baixa densidade populacional, mas não no voto dos estados, os republicanos têm sua expressão política fruto deste resultado garantida pelo sistema.

quinta-feira, 1 de novembro de 2012

A Crise dos Mísseis depois dos 13 dias

Arquivo de Segurança Nacional americano divulga documentos sobre as negociações entre soviéticos e cubanos após o acordo entre Washington e Moscou.

Documentos divulgados pelo Arquivo de Segurança Nacional americano mostram que a Crise dos Mísseis, que completou 50 anos no mês passado, esteve longe de terminar com o acordo fechado entre John F. Kennedy e Nikita Khrushchev, em 28 de outubro de 1962. Após o desfecho parcial, ainda faltava, ao menos para os soviéticos, negociar com Fidel Castro a retirada dos mísseis de Cuba e a manutenção do bom relacionamento entre o Kremlin e a ilha comunista.

Afinal, como conta o Arquivo, Fidel Castro não foi em momento algum consultado ou sequer informado sobre as negociações entre Moscou e Washington e enviou uma carta raivosa a Khrushchev quando soube, pela mídia americana, que o regime soviético havia aceitado retirar as armas nucleares de seu país. "Khrushchev sabia que tinha um problema em Cuba com a presença de 42 mil soldados soviéticos, armados com dispositivos tático-nucleares, e um líder revolucionário emotivo que se sentia traído e abandonado pelo Kremlin", escreveram Svetlana Savranskaya, Anna Melyakova e Amanda Conrad, no relatório que acompanha os documentos divulgados.

Ao mesmo tempo, era preciso explicar a decisão também para os oficiais soviéticos em Cuba, que haviam trabalhado dia e noite na preparação dos mísseis e chegaram à ilha dispostos a defender com suas vidas a revolução comunista no país. "Eles certamente ficaram surpresos com a mudança de atitude por parte de Moscou, que parecia abrir uma concessão atrás da outra sob pressão dos Estados Unidos", afirmam as autoras, no texto.

O encarregado de negociar com Fidel Castro e convencer os oficiais soviéticos em Cuba de que o Kremlin havia saído vitorioso da Crise dos Mísseis, o que o Arquivo de Segurança Nacional caracterizou como uma "missão impossível", foi Anastas Mikoyan, político comunista que já havia trabalhado para Lênin, Stalin e ainda trabalharia para Leonid Brezhnev. O filho dele, o historiador e editor russo Serge Mikoyan, foi quem reuniu os documentos, doados do Arquivo Mikoyan para o arquivo americano.

A "missão impossível" de Mikoyan constou de três desafios, impostos a ele por Khrushchev: negociar uma retirada lenta e discreta dos mísseis em Cuba, de modo que não provocasse os americanos, convencer Fidel Castro a aceitar as inspeções internacionais, que eram parte do acordo entre Moscou e Washington, e manter Cuba como um país aliado próximo do Kremlin, no intuito de garantir a legitimidade da liderança soviética frente ao movimento comunista.

Apesar das dificuldades, os documentos mostram que os objetivos foram alcançados basicamente com a insistência do negociador soviético em dois pontos principais. O primeiro foi o de que a segurança de Cuba e de sua revolução comunista estava garantida com os acordos firmados. Não havia mais espaço para uma nova Baía dos Porcos e isso foi exaltado por Mikoyan, tanto para o governo cubano como para os oficiais soviéticos na ilha, como uma grande vitória do Kremlin frente aos americanos. O segundo foi o de que as inspeções internacionais prometidas pelo Kremlin à Casa Branca fossem levadas à frente pelos embaixadores dos países latino americanos que já se encontravam como representantes no território cubano naquele momento.

Bem-sucedido, Mikoyan, no entanto, não perdeu também a chance de criticar a Operação Anadyr, nome do plano comunista de instalar mísseis nucleares em Cuba. "Os americanos lançaram seus U2s e descobriram que os mísseis estavam expostos horizontalmente como se estivessem em uma parada militar na Praça Vermelha. Somente na Praça Vermelha os mísseis ficam expostos dessa forma", afirma Mikoyan, nos documentos divulgados pelo Arquivo de Segurança Nacional e pela primeira vez acessíveis ao público.

Documentos divulgados pelo Arquivo de Segurança Nacional americano mostram que a Crise dos Mísseis, que completou 50 anos no mês passado, esteve longe de terminar com o acordo fechado entre John F. Kennedy e Nikita Khrushchev, em 28 de outubro de 1962. Após o desfecho parcial, ainda faltava, ao menos para os soviéticos, negociar com Fidel Castro a retirada dos mísseis de Cuba e a manutenção do bom relacionamento entre o Kremlin e a ilha comunista.

Afinal, como conta o Arquivo, Fidel Castro não foi em momento algum consultado ou sequer informado sobre as negociações entre Moscou e Washington e enviou uma carta raivosa a Khrushchev quando soube, pela mídia americana, que o regime soviético havia aceitado retirar as armas nucleares de seu país. "Khrushchev sabia que tinha um problema em Cuba com a presença de 42 mil soldados soviéticos, armados com dispositivos tático-nucleares, e um líder revolucionário emotivo que se sentia traído e abandonado pelo Kremlin", escreveram Svetlana Savranskaya, Anna Melyakova e Amanda Conrad, no relatório que acompanha os documentos divulgados.

Ao mesmo tempo, era preciso explicar a decisão também para os oficiais soviéticos em Cuba, que haviam trabalhado dia e noite na preparação dos mísseis e chegaram à ilha dispostos a defender com suas vidas a revolução comunista no país. "Eles certamente ficaram surpresos com a mudança de atitude por parte de Moscou, que parecia abrir uma concessão atrás da outra sob pressão dos Estados Unidos", afirmam as autoras, no texto.

O encarregado de negociar com Fidel Castro e convencer os oficiais soviéticos em Cuba de que o Kremlin havia saído vitorioso da Crise dos Mísseis, o que o Arquivo de Segurança Nacional caracterizou como uma "missão impossível", foi Anastas Mikoyan, político comunista que já havia trabalhado para Lênin, Stalin e ainda trabalharia para Leonid Brezhnev. O filho dele, o historiador e editor russo Serge Mikoyan, foi quem reuniu os documentos, doados do Arquivo Mikoyan para o arquivo americano.

A "missão impossível" de Mikoyan constou de três desafios, impostos a ele por Khrushchev: negociar uma retirada lenta e discreta dos mísseis em Cuba, de modo que não provocasse os americanos, convencer Fidel Castro a aceitar as inspeções internacionais, que eram parte do acordo entre Moscou e Washington, e manter Cuba como um país aliado próximo do Kremlin, no intuito de garantir a legitimidade da liderança soviética frente ao movimento comunista.

Apesar das dificuldades, os documentos mostram que os objetivos foram alcançados basicamente com a insistência do negociador soviético em dois pontos principais. O primeiro foi o de que a segurança de Cuba e de sua revolução comunista estava garantida com os acordos firmados. Não havia mais espaço para uma nova Baía dos Porcos e isso foi exaltado por Mikoyan, tanto para o governo cubano como para os oficiais soviéticos na ilha, como uma grande vitória do Kremlin frente aos americanos. O segundo foi o de que as inspeções internacionais prometidas pelo Kremlin à Casa Branca fossem levadas à frente pelos embaixadores dos países latino americanos que já se encontravam como representantes no território cubano naquele momento.

Bem-sucedido, Mikoyan, no entanto, não perdeu também a chance de criticar a Operação Anadyr, nome do plano comunista de instalar mísseis nucleares em Cuba. "Os americanos lançaram seus U2s e descobriram que os mísseis estavam expostos horizontalmente como se estivessem em uma parada militar na Praça Vermelha. Somente na Praça Vermelha os mísseis ficam expostos dessa forma", afirma Mikoyan, nos documentos divulgados pelo Arquivo de Segurança Nacional e pela primeira vez acessíveis ao público.

quinta-feira, 18 de outubro de 2012

O legado da Crise dos Mísseis

Cinquenta anos depois do momento mais tenso da Guerra Fria, especialistas discutem as lições tiradas do episódio.

Momento mais tenso da Guerra Fria, a Crise dos Mísseis completou 50 anos este mês, outubro de 2012. Dada a importância dos eventos ocorridos em 1962, que quase levaram o mundo a uma III Guerra Mundial, com o possível uso de armas nucleares, a revista Foreign Affairs convidou o professor Graham Allison, especialista no tema da JFK School of Government da Universidade Harvard, autor de obra clássica sobre o assunto (Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis), para escrever um artigo sobre as lições que o episódio poderia trazer à política externa americana, em especial em relação a temas atuais como a proliferação nuclear no Irã e na Coréia do Norte.

Allison é claro em afirmar no texto que o governo Kennedy, a seu ver, pôde evitar a guerra nuclear e se sair bem da Crise dos Mísseis graças a uma combinação de ameaças reais com incentivos à negociação diplomática entre Washington e Moscou. Como conta o autor, o Comitê Executivo do Conselho de Segurança Nacional, reunido por John F. Kennedy após a descoberta das armas na ilha, deu, depois de uma semana de deliberação secreta, duas opções ao presidente no sábado, 27 de outubro de 1962: atacar Cuba ou aceitar a presença dos mísseis na região.

Segundo o especialista, Kennedy rejeitou as duas propostas e, junto com seu irmão Robert Kennedy, o presidente pouco a pouco construiu uma estratégia que incluiu um compromisso público dos Estados Unidos de não invadir Cuba, uma oferta secreta de retirar, seis meses depois do fim da crise, os mísseis americanos instalados na Turquia e um ultimato ao secretário-geral Nikita Khrushchev de atacar Havana em 24 horas caso o governo soviético não aceitasse a proposta.

Allison, no entanto, chama a atenção para os desenvolvimentos militares nos Estados Unidos ao longo dos 13 dias do episódio. O governo Kennedy, conta o autor, elevou o status de alerta nuclear entre as tropas para DEFCON 2, apenas um nível acima do estado mais grave (DEFCON 1). Da mesma forma, bombardeiros da Aliança Militar do Ocidente (Otan) na Turquia foram carregados com armas nucleares e os pilotos colocados prontos para levantar voo e atacar Moscou, se necessário.

"Kennedy decidiu que era preciso aumentar o risco de guerra no curto prazo de modo a diminuí-lo no longo prazo", escreveu Allison na Foreign Affairs. "Ele estava pensando não somente em Cuba mas no próximo problema, muito provavelmente Berlim".

Segundo o especialista, um possível sucesso soviético na Crise dos Mísseis poderia levar Moscou a avançar também sobre a parte ocidental da cidade alemã, o que levaria Washington a escolher entre o domínio soviético de Berlim ou a guerra nuclear. Para o autor, foi exatamente a demonstração de força, combinada com a abertura de canais diplomáticos, que pôde salvar os Estados Unidos e o mundo da desgraça.

A partir dessa conclusão, Allison faz um paralelo da Crise dos Mísseis com a tensão atual entre Washington e Teerã sobre o programa nuclear iraniano. Segundo o professor, o embate é como "uma Crise dos Mísseis em câmera lenta" e os desenvolvimentos parecem levar a Casa Branca novamente a um impasse entre um ataque militar ou a aceitação de um Irã nuclearizado.

Nesse contexto, para o autor, a melhor opção seria, a lá Kennedy, algum tipo de terceira via, que incluísse uma combinação de impedimentos ao programa nuclear iraniano que retardasse ao máximo o desenvolvimento de uma bomba atômica, a implementação de mecanismos de transparência que evitassem o descumprimento dos acordos feitos, uma série de ameaças militares claras a Teerã, utilizando até mesmo canais secretos para tanto, e uma promessa de não atacar caso os iranianos desistam da ideia.

Da mesma forma, Allison cobra ameaças mais sinceras ao programa nuclear norte-coreano e até mesmo à política econômica chinesa. "Se os Estados Unidos em nenhuma circunstância estão dispostos a correr o risco de um conflito comercial com a China, por que os chineses deixariam de desvalorizar sua moeda, subsidiar sua produção, proteger seus mercados e não respeitar a propriedade intelectual americana?", pergunta o professor.

Para James A. Nathan, no entanto, autor de Anatomy of the Cuban Missile Crisis, Allison dá importância excessiva às ameaças militares no desfecho da Crise dos Mísseis. Em texto também publicado na Foreign Affairs, Nathan afirma que a peça central da estratégia de Kennedy foi o acordo sobre os mísseis na Turquia. Para o autor, inclusive, é exatamente a redução da importância deste acordo na solução da crise que teria alimentado, desde então, toda uma tradição de pensamento na política externa americana que privilegia a força em detrimento da diplomacia. Em resposta, Allison afirmou que somente a diplomacia não teria dado resultado. Sem a ameaça da força, os soviéticos não teriam porque aceitar o acordo.

De longe, o debate parece tão importante quanto complexo. Allison, por exemplo, ainda ressalta também a influência da política interna americana em crises deste tipo, quando uma percepção de fraqueza pelo público interno pode ser fatal politicamente para os agentes envolvidos em campo.

No entanto, em contraste com a complexidade das questões está (mais uma vez) a limitação da linguagem política da discussão. Allison, de fato, praticamente reproduz a antiga noção, popular nos Estados Unidos, de que a política externa se resume a uma alternância entre "carrots" and "sticks", onde as "cenouras" atuariam como incentivo ao bom comportamento dos países e os "porretes", como desincentivo ao mau comportamento. Preso a uma linguagem política tão limitada quanto a do "carrots and sticks", ou mesmo às dicotomias populares nos Estados Unidos como "liberais x conservadores", "doves x hawks" ("pombos", mais dispostos a negociar, e "gaviões", mais dispostos a brigar), o debate, bem como a prática, não pode ir muito longe. Afinal, o Irã é mesmo uma ameaça?

Momento mais tenso da Guerra Fria, a Crise dos Mísseis completou 50 anos este mês, outubro de 2012. Dada a importância dos eventos ocorridos em 1962, que quase levaram o mundo a uma III Guerra Mundial, com o possível uso de armas nucleares, a revista Foreign Affairs convidou o professor Graham Allison, especialista no tema da JFK School of Government da Universidade Harvard, autor de obra clássica sobre o assunto (Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis), para escrever um artigo sobre as lições que o episódio poderia trazer à política externa americana, em especial em relação a temas atuais como a proliferação nuclear no Irã e na Coréia do Norte.

Allison é claro em afirmar no texto que o governo Kennedy, a seu ver, pôde evitar a guerra nuclear e se sair bem da Crise dos Mísseis graças a uma combinação de ameaças reais com incentivos à negociação diplomática entre Washington e Moscou. Como conta o autor, o Comitê Executivo do Conselho de Segurança Nacional, reunido por John F. Kennedy após a descoberta das armas na ilha, deu, depois de uma semana de deliberação secreta, duas opções ao presidente no sábado, 27 de outubro de 1962: atacar Cuba ou aceitar a presença dos mísseis na região.

Segundo o especialista, Kennedy rejeitou as duas propostas e, junto com seu irmão Robert Kennedy, o presidente pouco a pouco construiu uma estratégia que incluiu um compromisso público dos Estados Unidos de não invadir Cuba, uma oferta secreta de retirar, seis meses depois do fim da crise, os mísseis americanos instalados na Turquia e um ultimato ao secretário-geral Nikita Khrushchev de atacar Havana em 24 horas caso o governo soviético não aceitasse a proposta.

Allison, no entanto, chama a atenção para os desenvolvimentos militares nos Estados Unidos ao longo dos 13 dias do episódio. O governo Kennedy, conta o autor, elevou o status de alerta nuclear entre as tropas para DEFCON 2, apenas um nível acima do estado mais grave (DEFCON 1). Da mesma forma, bombardeiros da Aliança Militar do Ocidente (Otan) na Turquia foram carregados com armas nucleares e os pilotos colocados prontos para levantar voo e atacar Moscou, se necessário.

"Kennedy decidiu que era preciso aumentar o risco de guerra no curto prazo de modo a diminuí-lo no longo prazo", escreveu Allison na Foreign Affairs. "Ele estava pensando não somente em Cuba mas no próximo problema, muito provavelmente Berlim".

Segundo o especialista, um possível sucesso soviético na Crise dos Mísseis poderia levar Moscou a avançar também sobre a parte ocidental da cidade alemã, o que levaria Washington a escolher entre o domínio soviético de Berlim ou a guerra nuclear. Para o autor, foi exatamente a demonstração de força, combinada com a abertura de canais diplomáticos, que pôde salvar os Estados Unidos e o mundo da desgraça.

A partir dessa conclusão, Allison faz um paralelo da Crise dos Mísseis com a tensão atual entre Washington e Teerã sobre o programa nuclear iraniano. Segundo o professor, o embate é como "uma Crise dos Mísseis em câmera lenta" e os desenvolvimentos parecem levar a Casa Branca novamente a um impasse entre um ataque militar ou a aceitação de um Irã nuclearizado.

Nesse contexto, para o autor, a melhor opção seria, a lá Kennedy, algum tipo de terceira via, que incluísse uma combinação de impedimentos ao programa nuclear iraniano que retardasse ao máximo o desenvolvimento de uma bomba atômica, a implementação de mecanismos de transparência que evitassem o descumprimento dos acordos feitos, uma série de ameaças militares claras a Teerã, utilizando até mesmo canais secretos para tanto, e uma promessa de não atacar caso os iranianos desistam da ideia.

Da mesma forma, Allison cobra ameaças mais sinceras ao programa nuclear norte-coreano e até mesmo à política econômica chinesa. "Se os Estados Unidos em nenhuma circunstância estão dispostos a correr o risco de um conflito comercial com a China, por que os chineses deixariam de desvalorizar sua moeda, subsidiar sua produção, proteger seus mercados e não respeitar a propriedade intelectual americana?", pergunta o professor.

Para James A. Nathan, no entanto, autor de Anatomy of the Cuban Missile Crisis, Allison dá importância excessiva às ameaças militares no desfecho da Crise dos Mísseis. Em texto também publicado na Foreign Affairs, Nathan afirma que a peça central da estratégia de Kennedy foi o acordo sobre os mísseis na Turquia. Para o autor, inclusive, é exatamente a redução da importância deste acordo na solução da crise que teria alimentado, desde então, toda uma tradição de pensamento na política externa americana que privilegia a força em detrimento da diplomacia. Em resposta, Allison afirmou que somente a diplomacia não teria dado resultado. Sem a ameaça da força, os soviéticos não teriam porque aceitar o acordo.

De longe, o debate parece tão importante quanto complexo. Allison, por exemplo, ainda ressalta também a influência da política interna americana em crises deste tipo, quando uma percepção de fraqueza pelo público interno pode ser fatal politicamente para os agentes envolvidos em campo.

No entanto, em contraste com a complexidade das questões está (mais uma vez) a limitação da linguagem política da discussão. Allison, de fato, praticamente reproduz a antiga noção, popular nos Estados Unidos, de que a política externa se resume a uma alternância entre "carrots" and "sticks", onde as "cenouras" atuariam como incentivo ao bom comportamento dos países e os "porretes", como desincentivo ao mau comportamento. Preso a uma linguagem política tão limitada quanto a do "carrots and sticks", ou mesmo às dicotomias populares nos Estados Unidos como "liberais x conservadores", "doves x hawks" ("pombos", mais dispostos a negociar, e "gaviões", mais dispostos a brigar), o debate, bem como a prática, não pode ir muito longe. Afinal, o Irã é mesmo uma ameaça?

segunda-feira, 1 de outubro de 2012

O fenômeno Obama

Campanha de 2012 bate recorde de 2008 na arrecadação entre pequenos doadores e revoluciona via internet o financiamento político nos Estados Unidos em favor do Partido Democrata.

Em uma análise publicada recentemente no Huffington Post, Paul Blumenthal constrói uma boa representação do que diferencia atualmente as plataformas dos Partidos Republicano e Democrata, nos Estados Unidos, para as eleições presidenciais deste ano. Segundo Blumenthal, os pequenos doadores estão, mais uma vez, fazendo a diferença.

Compare as arrecadações. Até o fim de agosto, entre os que doaram acima de US$ 200, Barack Obama havia arrecado US$ 251 milhões, Mitt Romney, US$ 189 milhões. Uma diferença de apenas US$ 62 milhões, relativamente natural em se tratando do fato de que Romney disputa contra o presidente.

A grande diferença, no entanto, está entre os que doaram menos de US$ 200. Nessa faixa, Obama recebeu US$ 237 milhões, enquanto Romney, apenas US$ 46 milhões. Uma diferença de US$ 190 milhões. Se forem contabilizadas apenas as doações feitas no mês de agosto, segundo Blumenthal, vê-se que a campanha do presidente arrecadou US$ 157 milhões a mais que a de Romney. No entanto, se retiradas as doações menores que US$ 200, a diferença cai para US$ 14,7 milhões.

O fenômeno, que se desenvolve basicamente via internet, já havia ocorrido na campanha de 2008, mas Blumenthal mostra em outra análise que, em 2012, os pequenos doadores estão ainda mais importantes para Barack Obama que na última campanha. Contra John McCain, Obama chegou próximo dos 40% na porcentagem de pequenas doações entre todas aquelas feitas a seu favor no primeiro semestre de 2008. Essa mesma relação esteve entre 40% e 45% nos últimos nove meses do ano passado, como mostra o gráfico acima.

"O que nos ajuda a arrecadar entre os pequenos doadores é o conteúdo político que ressoa positivamente entre as pessoas e que mantém as pessoas conectadas à campanha", disse Teddy Goff, diretor de internet de Barack Obama, ao Huffington Post. "Essas são pessoas que se sentem envolvidas emocionalmente em algo que percebem ser maior que elas mesmas".

Em uma análise publicada recentemente no Huffington Post, Paul Blumenthal constrói uma boa representação do que diferencia atualmente as plataformas dos Partidos Republicano e Democrata, nos Estados Unidos, para as eleições presidenciais deste ano. Segundo Blumenthal, os pequenos doadores estão, mais uma vez, fazendo a diferença.

Compare as arrecadações. Até o fim de agosto, entre os que doaram acima de US$ 200, Barack Obama havia arrecado US$ 251 milhões, Mitt Romney, US$ 189 milhões. Uma diferença de apenas US$ 62 milhões, relativamente natural em se tratando do fato de que Romney disputa contra o presidente.

A grande diferença, no entanto, está entre os que doaram menos de US$ 200. Nessa faixa, Obama recebeu US$ 237 milhões, enquanto Romney, apenas US$ 46 milhões. Uma diferença de US$ 190 milhões. Se forem contabilizadas apenas as doações feitas no mês de agosto, segundo Blumenthal, vê-se que a campanha do presidente arrecadou US$ 157 milhões a mais que a de Romney. No entanto, se retiradas as doações menores que US$ 200, a diferença cai para US$ 14,7 milhões.

O fenômeno, que se desenvolve basicamente via internet, já havia ocorrido na campanha de 2008, mas Blumenthal mostra em outra análise que, em 2012, os pequenos doadores estão ainda mais importantes para Barack Obama que na última campanha. Contra John McCain, Obama chegou próximo dos 40% na porcentagem de pequenas doações entre todas aquelas feitas a seu favor no primeiro semestre de 2008. Essa mesma relação esteve entre 40% e 45% nos últimos nove meses do ano passado, como mostra o gráfico acima.

"O que nos ajuda a arrecadar entre os pequenos doadores é o conteúdo político que ressoa positivamente entre as pessoas e que mantém as pessoas conectadas à campanha", disse Teddy Goff, diretor de internet de Barack Obama, ao Huffington Post. "Essas são pessoas que se sentem envolvidas emocionalmente em algo que percebem ser maior que elas mesmas".

quinta-feira, 20 de setembro de 2012

A Doutrina Obama

Idealista pragmático ou pragmático progressista. A política externa americana nos quatro anos do governo democrata.

Ao fim dos quatro anos de Barack Obama na Casa Branca e em meio a sua tentativa de reeleição contra o candidato republicano Mitt Romney, alguns analistas nos Estados Unidos publicaram recentemente suas avaliações sobre a política externa do presidente democrata. Joseph Nye, por exemplo, professor de Harvard, membro do Conselho americano de Inteligência Nacional, tratou do tema no último mês de agosto, em um artigo para o Project Syndicate. Da mesma forma, Martin Indyk, Kenneth Lieberthal e Michael O´Hanlon, do Instituto Brookings, produziram um relatório sobre o assunto, resumido em um artigo para a revista Foreign Affairs e um texto publicado no site do próprio Brookings.

A conclusão mais geral das análises é que a política externa de Barack Obama, ao menos até aqui, pode ser caracterizada por um tipo de "idealismo pragmático" ou "pragmatismo progressista". Indyk, Lieberthal e O´Hanlon chegam mesmo a afirmar que "Obama é um pragmático, um pragmático progressista, certamente, desde que pensou ser possível a busca por ideais maiores, mas um pragmático como outro qualquer, a hawkish one in many ways".

Isso estaria muito claro, por exemplo, segundo os autores, na forma como o governo Obama se relacionou com os chamados "Estados párias". A administração democrata, sugerem os especialistas, foi cautelosa para não se imiscuir com "atores problemáticos de segunda classe", como Hugo Chávez, na Venezuela, Fidel Castro, em Cuba, ou Robert Mugabe, no Zimbabwe, e "foi audaz em permitir que os europeus, sob a chancela da Liga Árabe e das Nações Unidas, carregassem boa parte do fardo na questão líbia".

Ao mesmo tempo, a análise da performance de Barack Obama no campo da política externa é relacionada aos grandes objetivos traçados pelo próprio presidente durante a campanha e no início do seu governo. "A retórica de Barack Obama na campanha de 2008 e nos seus primeiros meses na Presidência foi tão inspiradora em estilo quanto transformadora em seus objetivos", lembra Joseph Nye. Seu primeiro ano de governo inclui o discurso em Praga, onde lançou a meta de um mundo livre das armas nucleares, e no Cairo, onde prometeu uma nova abordagem para o mundo muçulmano. Além disso, na ocasião do Prêmio Nobel da Paz, Obama jurou não medir esforços para colocar "a história no rumo da justiça".

Entre o pragmatismo e o idealismo, o conservadorismo e o progressivismo, o debate sobre a Doutrina Obama se inicia transparecendo a limitação conceitual da discussão, ao menos aquela mais pública, sobre política externa, nos Estados Unidos. Afinal, há muito mais entre o hobbesianismo defensivo e o rousseaunianismo redentor que supõe a vã filosofia.

Ao fim dos quatro anos de Barack Obama na Casa Branca e em meio a sua tentativa de reeleição contra o candidato republicano Mitt Romney, alguns analistas nos Estados Unidos publicaram recentemente suas avaliações sobre a política externa do presidente democrata. Joseph Nye, por exemplo, professor de Harvard, membro do Conselho americano de Inteligência Nacional, tratou do tema no último mês de agosto, em um artigo para o Project Syndicate. Da mesma forma, Martin Indyk, Kenneth Lieberthal e Michael O´Hanlon, do Instituto Brookings, produziram um relatório sobre o assunto, resumido em um artigo para a revista Foreign Affairs e um texto publicado no site do próprio Brookings.

A conclusão mais geral das análises é que a política externa de Barack Obama, ao menos até aqui, pode ser caracterizada por um tipo de "idealismo pragmático" ou "pragmatismo progressista". Indyk, Lieberthal e O´Hanlon chegam mesmo a afirmar que "Obama é um pragmático, um pragmático progressista, certamente, desde que pensou ser possível a busca por ideais maiores, mas um pragmático como outro qualquer, a hawkish one in many ways".

Isso estaria muito claro, por exemplo, segundo os autores, na forma como o governo Obama se relacionou com os chamados "Estados párias". A administração democrata, sugerem os especialistas, foi cautelosa para não se imiscuir com "atores problemáticos de segunda classe", como Hugo Chávez, na Venezuela, Fidel Castro, em Cuba, ou Robert Mugabe, no Zimbabwe, e "foi audaz em permitir que os europeus, sob a chancela da Liga Árabe e das Nações Unidas, carregassem boa parte do fardo na questão líbia".

Ao mesmo tempo, a análise da performance de Barack Obama no campo da política externa é relacionada aos grandes objetivos traçados pelo próprio presidente durante a campanha e no início do seu governo. "A retórica de Barack Obama na campanha de 2008 e nos seus primeiros meses na Presidência foi tão inspiradora em estilo quanto transformadora em seus objetivos", lembra Joseph Nye. Seu primeiro ano de governo inclui o discurso em Praga, onde lançou a meta de um mundo livre das armas nucleares, e no Cairo, onde prometeu uma nova abordagem para o mundo muçulmano. Além disso, na ocasião do Prêmio Nobel da Paz, Obama jurou não medir esforços para colocar "a história no rumo da justiça".

Entre o pragmatismo e o idealismo, o conservadorismo e o progressivismo, o debate sobre a Doutrina Obama se inicia transparecendo a limitação conceitual da discussão, ao menos aquela mais pública, sobre política externa, nos Estados Unidos. Afinal, há muito mais entre o hobbesianismo defensivo e o rousseaunianismo redentor que supõe a vã filosofia.

sexta-feira, 14 de setembro de 2012

O eleitor ausente

Queda do comparecimento eleitoral nos regimes democráticos é mais uma expressão do descolamento entre a sociedade e o sistema político.

É mais ou menos generalizada a tendência de queda do comparecimento eleitoral nos regimes democráticos contemporâneos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o comparecimento às eleições presidenciais oscilou entre 58% e 63% da população apta a votar entre 1952 e 1968, quando se inicia, a partir daí, uma curva descendente até o mínimo de 47% em 1996. Até 1986, na Holanda, o comparecimento eleitoral raramente esteve abaixo dos 80%, novamente entre os aptos a votar. Em 1998, ficou próximo dos 70%.

No caso brasileiro e sul-americano, em geral, o tema deve ser relativizado para o contexto do voto obrigatório. Afinal, quando se discute “ausência de eleitores”, deve-se distinguir se o sistema é de voto obrigatório ou facultativo. Nesse sentido, alguns estudos sugerem que países com voto facultativo têm índices maiores de abstenção, outros chegam a afirmar que o voto obrigatório aumenta o comparecimento numa proporção que vai de 25 a 50 pontos percentuais, a depender da análise. Sobre esse ponto, por exemplo, um caso citado com recorrência é o da Venezuela, que modificou sua legislação eleitoral em 1993, eliminando as penalidades previstas para os faltosos. Após a mudança na lei, a média de 90% de comparecimento caiu para níveis próximos a 60%.

Na Argentina, onde, como no Brasil, o voto é obrigatório, as taxas de comparecimento foram altas em boa parte do século XX, atingindo o índice recorde de mais de 90% em 1958. No entanto, nos anos 1980, após a redemocratização, percebe-se claramente uma tendência de queda: 85,6%, em 1983, na eleição de Raúl Alfonsín; 85,6%, em 1989, na primeira eleição de Carlos Menem; 81,2%, em 1995, na reeleição de Menem e 80,4%, em 1999, na vitória de Fernando De la Rúa.

No caso do Brasil, a questão da “ausência eleitoral” ainda apresenta algumas nuances. Afinal, enquanto a maior parte da população acima de 18 anos deve se alistar obrigatoriamente, aqueles entre 16 e 18 anos e os analfabetos (ou 20% da população, segundo o Censo 2000) têm direito facultativo não somente ao voto quanto ao próprio alistamento eleitoral. No caso específico dos jovens entre 16 e 18 anos, por exemplo, a faixa etária compôs 4% do eleitorado em 1989, quando pôde participar pela primeira vez de uma eleição, e apenas 1,78% em 1998. Em 2008, após uma intensa campanha da Justiça Eleitoral, voltada especialmente para o alistamento eleitoral deste público, os jovens entre 16 e 18 anos passaram então a somar 2,51% do eleitorado nacional. Além desses complicadores, há também o caso dos maiores de 70 anos que, apesar de aptos, exercem a prerrogativa do comparecimento facultativo.

Nesse sentido, alguns autores se utilizam do conceito de “alheamento decisório eleitoral”. O termo engloba todas as formas que o cidadão possui de recusa, seja por meio da abstenção, do não-alistamento eleitoral, quando permitido, e mesmo do voto nulo e branco. Com isso, percebe-se que nas eleições gerais de 1998, por exemplo, apenas 78,5% dos eleitores registrados compareceram. Dos votos contados para presidente, 8% foram em branco e 10% foram anulados e cerca de 10% da população apta a se alistar assim não o fez. No final das contas, por esta perspectiva, quase 50% dos brasileiros e brasileiras em idade de votar desprezaram o direito de escolher o presidente da República em 1998.

No caso brasileiro e sul-americano, em geral, o tema deve ser relativizado para o contexto do voto obrigatório. Afinal, quando se discute “ausência de eleitores”, deve-se distinguir se o sistema é de voto obrigatório ou facultativo. Nesse sentido, alguns estudos sugerem que países com voto facultativo têm índices maiores de abstenção, outros chegam a afirmar que o voto obrigatório aumenta o comparecimento numa proporção que vai de 25 a 50 pontos percentuais, a depender da análise. Sobre esse ponto, por exemplo, um caso citado com recorrência é o da Venezuela, que modificou sua legislação eleitoral em 1993, eliminando as penalidades previstas para os faltosos. Após a mudança na lei, a média de 90% de comparecimento caiu para níveis próximos a 60%.

Na Argentina, onde, como no Brasil, o voto é obrigatório, as taxas de comparecimento foram altas em boa parte do século XX, atingindo o índice recorde de mais de 90% em 1958. No entanto, nos anos 1980, após a redemocratização, percebe-se claramente uma tendência de queda: 85,6%, em 1983, na eleição de Raúl Alfonsín; 85,6%, em 1989, na primeira eleição de Carlos Menem; 81,2%, em 1995, na reeleição de Menem e 80,4%, em 1999, na vitória de Fernando De la Rúa.

No caso do Brasil, a questão da “ausência eleitoral” ainda apresenta algumas nuances. Afinal, enquanto a maior parte da população acima de 18 anos deve se alistar obrigatoriamente, aqueles entre 16 e 18 anos e os analfabetos (ou 20% da população, segundo o Censo 2000) têm direito facultativo não somente ao voto quanto ao próprio alistamento eleitoral. No caso específico dos jovens entre 16 e 18 anos, por exemplo, a faixa etária compôs 4% do eleitorado em 1989, quando pôde participar pela primeira vez de uma eleição, e apenas 1,78% em 1998. Em 2008, após uma intensa campanha da Justiça Eleitoral, voltada especialmente para o alistamento eleitoral deste público, os jovens entre 16 e 18 anos passaram então a somar 2,51% do eleitorado nacional. Além desses complicadores, há também o caso dos maiores de 70 anos que, apesar de aptos, exercem a prerrogativa do comparecimento facultativo.

Nesse sentido, alguns autores se utilizam do conceito de “alheamento decisório eleitoral”. O termo engloba todas as formas que o cidadão possui de recusa, seja por meio da abstenção, do não-alistamento eleitoral, quando permitido, e mesmo do voto nulo e branco. Com isso, percebe-se que nas eleições gerais de 1998, por exemplo, apenas 78,5% dos eleitores registrados compareceram. Dos votos contados para presidente, 8% foram em branco e 10% foram anulados e cerca de 10% da população apta a se alistar assim não o fez. No final das contas, por esta perspectiva, quase 50% dos brasileiros e brasileiras em idade de votar desprezaram o direito de escolher o presidente da República em 1998.

No Brasil, ao menos, o ideal é distinguir entre dois tipos de abstenção, a “técnica” e a “real”. Enquanto a primeira tem a intenção de verificar quantos não comparecem às urnas, dentre aqueles que estavam aptos a votar, a segunda verifica a ausência em relação ao conjunto total de possíveis votantes – o “eleitorado potencial”. Dessa forma, fica claro que o índice técnico tende a ser sempre menor, dado que indivíduos alistáveis que não se registraram colaboram para a sua subavaliação.

De qualquer modo, é possível identificar uma queda expressiva da participação popular, mesmo medida pelo índice técnico, nas eleições presidenciais brasileiras: 85,6%, no segundo turno em 1989; 82,3%, em 1994; e apenas 78,5% em 1998. Nos pleitos seguintes, os números praticamente se repetem. No segundo turno das eleições de 2002 para presidente, por exemplo, houve uma abstenção técnica de mais de 20%, quase 2% de votos em branco e aproximadamente 4% de votos anulados. Nas presidenciais de 2006, a abstenção técnica foi novamente em torno dos 20%, com quase 5% de votos anulados. Em 2010, no segundo turno, o Tribunal Superior Eleitoral registrou uma abstenção técnica em torno de 21% (comparecimento de 78,5% dos registrados), com 2,3% de votos em branco e 4,4% de votos anulados.

quinta-feira, 6 de setembro de 2012

Dalrymple é finalmente publicado no Brasil

Premiado autor escocês, especialista na história do subcontinente indiano, chega ao país pela Companhia das Letras.

Sete livros e 23 anos depois do sucesso de sua primeira obra, In Xanadu, de 1989, o escritor escocês William Dalrymple chega finalmente ao Brasil. Publicado em maio deste ano pela Companhia das Letras, sua mais recente obra, Nove vidas, conta a história de nove personalidades indianas e nove diferentes trajetórias religiosas, "nos lugares suspensos entre a modernidade e a tradição".

Gente como Srikanda Stpathy, um "fazedor de ídolos", o 35º de uma linhagem de escultores sagrados, cujo filho só quer saber de estudar computação em Bangalore. Pessoas como Hari Das, construtor de poços e carcereiro que, todo ano, entre janeiro e março, se transforma em uma deidade onipotente adorada. Histórias como a de Tashi Passang, um monge budista no Tibete que, após a invasão chinesa de 1959, decidiu resistir. "Depois que você foi monge, fica muito difícil matar um homem", diz ele no livro. "Mas, às vezes, pode ser sua obrigação fazê-lo".

Dalrymple conta que há duas décadas, quando seu primeiro livro foi lançado, obras desse tipo costumavam evidenciar as experiências do narrador. Em Nove vidas, diz o autor na introdução, "procurei fazer uma inversão e manter o narrador firmemente nas sombras, trazendo assim as vidas das pessoas que encontrei para o primeiro plano, posicionando suas histórias no centro do palco".

O que significa ser um homem santo ou uma monja janista, um místico ou um tântrico em busca de salvação nas estradas da Índia moderna? Por que alguém abraça a resistência armada como um chamado sagrado? Como alguém pode pensar que cria deuses ou que um deus possa habitá-lo? Como cada caminho religioso sobrevive às mudanças pelas quais a Índia está passando? O que se transforma? O que permanece?

Dalrymple reproduz em Nove vidas a ênfase narrativa que marca sua obra. Em The Last Mughal, publicado em 2006 e ainda sem uma edição brasileira, o autor conta a história do último imperador da Dinastia Mogol no subcontinente. Poeta, místico e calígrafo, Bahadur Shah Zafar II foi responsável por um grande renascimento cultural na Índia em meados do século XIX, mas também pela maior sublevação enfrentada pelo Império Britânico em toda sua história. Nesse contexto, a grande preciosidade do livro é um relato com base em fontes de primeira mão da batalha que se desenrolou em Nova Déli, em 1857.

Neste mesmo Blog, foi publicada, em outubro de 2011, uma entrevista na qual Dalrymple analisa a inviabilidade da ocupação estrangeira no Afeganistão. "Vamos deixar o Afeganistão em dois ou três anos sem termos conseguido nada", afirmou, na ocasião, sobre a ocupação britânica e norte-americana do país, que durante muito tempo foi apenas o Norte do subcontinente indiano.

Compre agora Nove vidas por R$ 39,20 (20% de desconto).

Sete livros e 23 anos depois do sucesso de sua primeira obra, In Xanadu, de 1989, o escritor escocês William Dalrymple chega finalmente ao Brasil. Publicado em maio deste ano pela Companhia das Letras, sua mais recente obra, Nove vidas, conta a história de nove personalidades indianas e nove diferentes trajetórias religiosas, "nos lugares suspensos entre a modernidade e a tradição".

Gente como Srikanda Stpathy, um "fazedor de ídolos", o 35º de uma linhagem de escultores sagrados, cujo filho só quer saber de estudar computação em Bangalore. Pessoas como Hari Das, construtor de poços e carcereiro que, todo ano, entre janeiro e março, se transforma em uma deidade onipotente adorada. Histórias como a de Tashi Passang, um monge budista no Tibete que, após a invasão chinesa de 1959, decidiu resistir. "Depois que você foi monge, fica muito difícil matar um homem", diz ele no livro. "Mas, às vezes, pode ser sua obrigação fazê-lo".

Dalrymple conta que há duas décadas, quando seu primeiro livro foi lançado, obras desse tipo costumavam evidenciar as experiências do narrador. Em Nove vidas, diz o autor na introdução, "procurei fazer uma inversão e manter o narrador firmemente nas sombras, trazendo assim as vidas das pessoas que encontrei para o primeiro plano, posicionando suas histórias no centro do palco".

O que significa ser um homem santo ou uma monja janista, um místico ou um tântrico em busca de salvação nas estradas da Índia moderna? Por que alguém abraça a resistência armada como um chamado sagrado? Como alguém pode pensar que cria deuses ou que um deus possa habitá-lo? Como cada caminho religioso sobrevive às mudanças pelas quais a Índia está passando? O que se transforma? O que permanece?

Dalrymple reproduz em Nove vidas a ênfase narrativa que marca sua obra. Em The Last Mughal, publicado em 2006 e ainda sem uma edição brasileira, o autor conta a história do último imperador da Dinastia Mogol no subcontinente. Poeta, místico e calígrafo, Bahadur Shah Zafar II foi responsável por um grande renascimento cultural na Índia em meados do século XIX, mas também pela maior sublevação enfrentada pelo Império Britânico em toda sua história. Nesse contexto, a grande preciosidade do livro é um relato com base em fontes de primeira mão da batalha que se desenrolou em Nova Déli, em 1857.

Neste mesmo Blog, foi publicada, em outubro de 2011, uma entrevista na qual Dalrymple analisa a inviabilidade da ocupação estrangeira no Afeganistão. "Vamos deixar o Afeganistão em dois ou três anos sem termos conseguido nada", afirmou, na ocasião, sobre a ocupação britânica e norte-americana do país, que durante muito tempo foi apenas o Norte do subcontinente indiano.

Compre agora Nove vidas por R$ 39,20 (20% de desconto).

quinta-feira, 30 de agosto de 2012

Privacidade, neutralidade e liberdade de expressão

Relator do Projeto do Marco Civil da Internet no Congresso Nacional, o deputado federal Alessandro Molon apresentou, em encontro na PUC-Rio, os três princípios básicos da regulação.